2023.1

ドクターコラム

「歯周病と全身のさまざまな疾患との関わり」

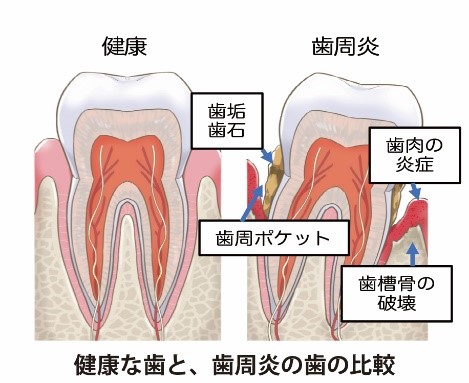

歯周病とは

歯周病は、歯と歯ぐき(歯肉)のすきま(歯周ポケット)から侵入した細菌の感染によって、歯肉が赤く腫れたり歯を支える骨(歯槽骨)が壊されていく病気です。むし歯と異なり歯周病は痛みがないことが多いので、気付かないうちに進行して歯が自然に抜け落ちるほど重症になることもあります。日本人の40歳以上の約8割が歯周病に罹っていると言われるほど一般的な病気です。

歯周病のリスク因子

歯周病の直接の原因は歯の周りの汚れ(歯垢)に含まれる細菌です。したがって歯磨きが不十分な人に歯周病は起こりやすくなります。義歯や冠が合っていない、歯並びが悪いなど歯垢が溜まりやすい状態は歯周病のリスク因子となり、歯ぎしり、くいしばりなどがあると歯や歯槽骨に負担をかけるため歯周病のリスクが高くなります。また、喫煙者は歯周病に3~8倍程度罹りやすいといわれていますし、ストレスや糖尿病、骨粗鬆症、ホルモン異常などの疾患も歯周病が進行する原因と考えられています。

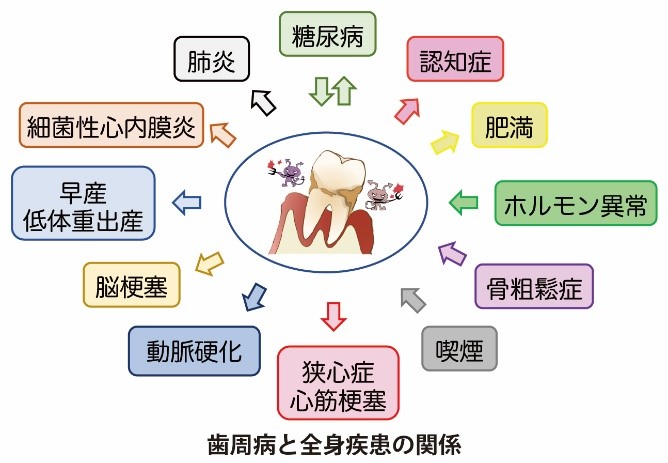

全身への影響

歯周病の原因である歯垢は歯周ポケットの中に潜り込み、歯周組織を破壊し炎症を起こします。炎症によって出てくる毒性物質が歯肉の血管から全身に入り、糖尿病、早産・低体重児出産、血管の動脈硬化など様々な疾患に関与することが知られています。

- 糖尿病

歯周病は糖尿病の合併症の1つであり、糖尿病の方は歯周病が重症化しやすいことがわかっています。逆に、歯周病になると糖尿病の症状が悪化することも知られており、歯周病と糖尿病は同時に治療することが大切です。 - 早産・低体重児出産

妊娠している女性が歯周病に罹患していると、早産および低体重児出産の危険率が高くなることが指摘されています。歯周病原因菌が胎盤を通して胎児に直接影響しているのではないかと言われており、その危険率はタバコやアルコールなどよりもはるかに高いと考えられています。妊娠する前に歯周病の治療をしておくことが重要です。 - 動脈硬化

歯周病原因菌の刺激により動脈硬化を誘導する物質が出て、血管内にプラーク(粥状の脂肪性沈着物)が形成されることが、脳梗塞や心筋梗塞を引き起こす原因の1つと考えられています。 - その他の疾患

歯周病原因菌には誤嚥により気管支から肺にたどり着くものもあり、誤嚥性肺炎の原因となります。また、近年歯周病と認知症や肥満との関わり合いが報告されています。

歯周病の予防

歯周病の予防は、原因である歯垢をためない、増やさないことが基本です。まず、正しい歯磨きを毎日実行することが大切です。それに加えて、歯科医院で行うプロフェッショナル・ケアにより普段とれない細かい部分の歯垢や歯石を除去してもらってください。定期的な歯科健診でプロフェッショナル・ケアを受けましょう。

これまで、歯周病は歯ぐきから血がでたり、歯がぐらぐらしたりと口の中だけの病気と考えられてきましたが、このように、全身に強く影響を与えることがわかってきました。歯周病の予防・治療を行うことで全身の様々な病気のリスクを下げることが可能です。日々の口腔ケアを見直すことが全身の健康につながります。

(障がい者歯科主任部長 大西智之)